Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub

geschrieben am 29.09.2017 10:17Zu unserem Umgang mit den Verstorbenen.

Tausend oder zweitausend Jahre genügen, dass die Menschen einander ein- und wieder ausgraben. Letzteres, um daraus zu erfahren, wie man früher beigesetzt wurde und wie man damals gelebt hat. Das ist keine Störung der Totenruhe, man nennt es Wissenschaft, und es beruht auf einem institutionalisierten allgemeinen Interesse. Das werden künftige Generationen genauso haben. Man muss also fast bedenken, was es denn dann über unsere Kultur aussagen wird, wenn aus Anlass irgendeines Bauvorhabens in zweitausend Jahren drei Meter unter dem Erdniveau einer unserer Friedhöfe zum Vorschein kommt. Es wird ein merkwürdiger Bruchteil dessen sein, was die Wahrheit ist. Aber, nehmen wir an, es würde sich um einen für unsere Begriffe üblichen christlichen Friedhof handeln, so wäre doch unübersehbar, dass wir damals, also heute, unsere Verstorbenen mit keinerlei Grabbeigaben ausgestattet haben. Die Wachsklumpen im Erdreich können es ja nicht gewesen sein. Es gibt kaum Anhaltspunkte für metaphysische Spekulationen, anders als noch am spätrömischen Friedhof auf dem Kathreinkogel bei Schiefling, wo Ehepaare verschlungen beigesetzt und die Leichname nach dem Sonnenaufgang ausgerichtet wurden. Wir müssen an etwas geglaubt haben, vielleicht durch das überall auftauchende Kreuz symbolisiert, das abstrakter als die Körper war, von denen, anders als etwa in China, in jedem Grab immer gleich mehrere aus verschiedenen Zeiten verstaut wurden.

Ohne unsere schrecklichen Schmerzen beim Abschied von einem geliebten Menschen zu spüren, würde vielleicht ein Wissenschaftler unseren Umgang mit dem Tod in Zusammenhang mit dem liturgischen Satz bringen: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub.“ Er verweist auf die Genesis-Tradition der Erschaffung des ersten Menschen aus Lehm, aber auch auf die hebräische Buß-Tradition (Hiob 42,6), somit auf das Vorhandensein irgendeines kollektiven Schuldbewusstseins.

Der Verweis würde unsere relativ schnelle Rückführung der sterblichen Überreste in den Naturkreislauf erklären. Ein weiterer Wissenschaftler, dem sofort alle anderen widersprächen, könnte einen Satz ins Spiel bringen, den noch zweitausend Jahre früher ein gewisser Jesus von Nazareth gesagt haben soll: „Lass die Toten

ihre Toten begraben!“ Wenn man das nicht noch provokanter deuten möchte, als es sowieso ist, könnte man sagen: Obwohl unsere Begräbnisse fast immer sehr stimmungsvoll waren, die schöne Musik, die weinenden Menschen, die ganzen Blumen und Kränze mit letzten Grüßen – aber ja, wir haben die Obsorge für unsere Verstorbenen dabei belassen, dass wir sie ins Grab gelegt haben. Manchmal pilgerten wir noch dorthin, um ihrer zu gedenken, manchmal haben wir eine Kerze angezündet. Aber der Tod war, haben wir gedacht, das Ende der Zuständigkeit der Lebenden.

Der Befund wird etwa für die USA recht anders ausfallen. Dort wird man dereinst auf Gräber aus der Ära der Präsidenten Barack Obama oder Donald Trump stoßen, in denen die Holzsärge zunächst mit einer dicken Schicht Beton und darüber noch einmal mit Kunststoff ummantelt wurden. Ob daraus von der Wissenschaft der richtige Schluss gezogen wird, dass die Eingesargten die Hoffnung hatten, eine viel fortgeschrittenere Medizin könnte sie einmal wiederbeleben, ist fraglich. Ja nicht einmal, dass in den US-Tiefkühlfriedhöfen die Verstorbenen deshalb mit den Beinen nach oben gehängt wurden, damit bei einem Stromausfall die Köpfe als Sitz des Bewusstseins zuletzt auftauen, wird diese Wissenschaft womöglich wissen.

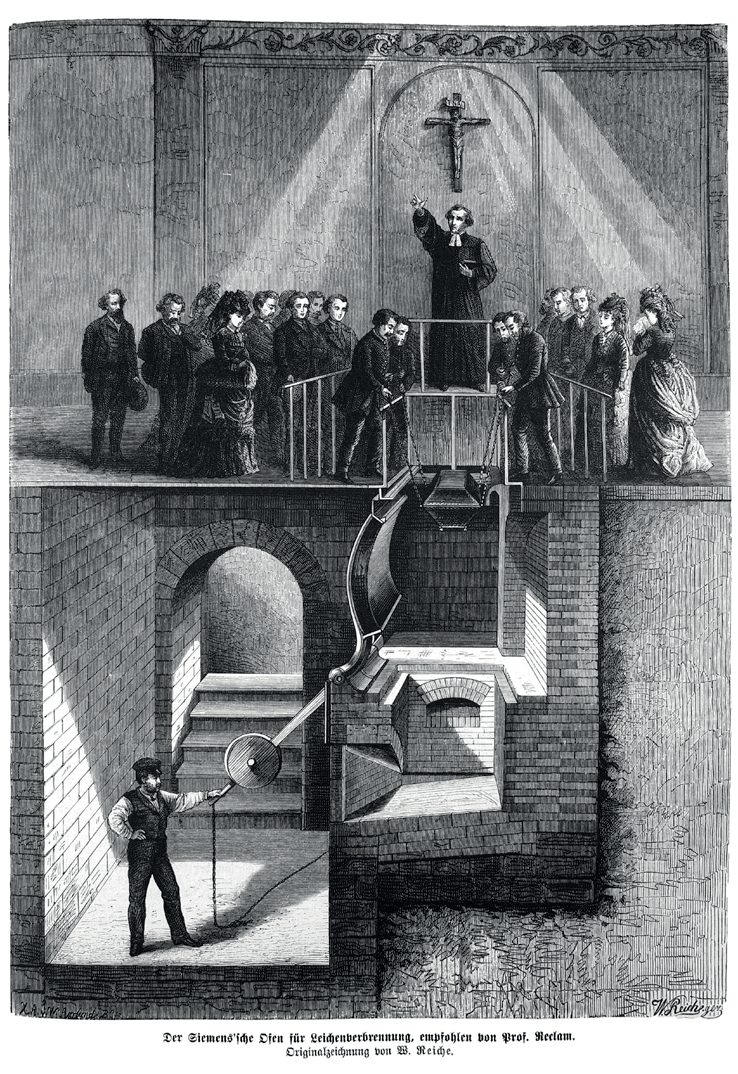

Also richten wir unser Augenmerk lieber auf die Gegenwart. Rund 5.000 Todesfälle gibt es jährlich in unserem Bundesland. In den urbanen Räumen werden zwei Drittel der Verstorbenen eingeäschert, nur mehr ein Drittel wird erdbestattet. Selbst am Land beträgt der Anteil der Einäscherungen bereits 50 Prozent. Dabei war die Erdbestattung seit der Verbreitung des Christentums in ganz Zentraleuropa zur einzigen Beisetzungsart aufgestiegen. Aber die Aufklärung mit der Erkenntnis, dass verwesende Leichen problematisch für die Böden seien, der Materialismus, den die Arbeiterbewegung auf ihre Fahnen schrieb und die Platznot auf den Friedhöfen in den Großstädten änderten im 19. Jahrhundert die allgemeine Haltung. 1874 entwickelte der Glasfabrikant Friedrich Siemens in Dresden den ersten „Regenerationsofen“ zur Leichenverbrennung, zwei Jahre später entstand in Mailand das erste moderne Krematorium Europas.

In abgelegenen Gebieten Kärntens stößt die Feuerbestattung immer noch auf Vorbehalte. Das tritt allerdings in den Hintergrund angesichts des Wandels, der seit etwa zwei Jahrzehnten eingetreten ist. Ein würdevolles Gedenken an jedes gelebte Leben an einem Ort der Ruhe und des Friedens ist mit dem Zeitgeist gar nicht so leicht vereinbar. „Unser Umgang mit den verstorbenen Angehörigen ist viel individueller geworden“, sagt Andreas Waldher, Geschäftsführer des größten Bestattungsunternehmens des Landes, der „Bestattung Kärnten GmbH“. Das Begräbnis als Gemeinschaftsveranstaltung einer Dorfgemeinschaft kommt kaum noch vor, die feste Form, von katholischer und evangelischer Kirche getragen, wird häufiger abgewandelt. Ein „gebeamtes“ Video über den Verstorbenen statt der Grabrede, sein Lieblingssong als musikalische Umrahmung, das Kondolenzbuch im Internet, und kaum noch eine Spiegelung der sozialen Hierarchie an der Grabstatt.

Stark aufgewertet wurde zudem der Aspekt der Ökonomie, auch in Bezug auf die Grabpflege, die für gartenlose Stadtbewohner schon ein Know-how-Problem darstellt, mit der Folge, dass es erstmals seit langem auf vielen Friedhöfen wieder freie Gräber gibt. Die platzsparenden, dennoch ästhetisch sichtbar um die Erhaltung der traditionellen Friedhofskultur bemühten natursteinernen Urnensäulen des jungen Wernberger Ingenieurbüros „Grabkult“ suchen und finden hier eine Marktchance. Aber auch die extrem pflegeleichten, naturnahen Grabstätten in den „Friedensforsten“ werden stark nachgefragt. Erst 2012 legalisiert, gibt es im Land demnächst bereits fünf davon. Bis zu zehn aus Zellulose gefertigte, biologisch vollkommen abbaubare Urnen werden dort um auswählbare Bäume für 90 Jahre beigesetzt. „Wir könnten auch sagen, für zehn Jahre, aber wir möchten bewusst unterstützen, dass das Gedenken an die Verstorbenen etwas ist, das die Generationen übergreift“ (Waldher).

Auch Sonderformen der Beisetzung werden von den 28 Kärntner Bestattungsunternehmen erfüllt. Dazu zählen die Seebestattung in Adria oder Nordsee, die Umwandlung der Asche in einen Diamanten in der Schweiz, oder auch die hierzulande allerdings noch nie nachgefragte „Weltraumbestattung“. Das Familiengrab im Garten ist in Kärnten zwar im Einklang mit dem Bürgermeister möglich, wird aber wegen der Probleme bei einem Besitzwechsel nicht empfohlen.

Und wenn man wollte, dass die Asche eines Angehörigen in einen Feuerwerkskörper gefüllt und als Rakete am Himmel verpulvert wird, müsste man sie trotz neun verschiedener Bestattungsgesetze in Österreich überhaupt zuerst in die USA überführen lassen. Davon könnte einen als geprägten Abendländer neben den Kosten auch der Satz des antiken Staatsmanns Perikles abhalten, der da lautete: „Die Kultur eines Volkes erkennt man daran, wie es mit seinen Toten umgeht.“

Michael Cerha

1953 in Vorarlberg, Autor, Dramaturg und Kulturjournalist. Kärntner Kulturkorrespondent der Tageszeitung Der Standard. Publizierte zuletzt u.a. die poetische Textsammlung documents und das Kinderbuch Albine. Lebt seit 2010 in Damtschach.